张子宇的精彩表现揭示了战术困境

在亚洲杯半决赛中,中国女篮以81-90不敌日本队,遗憾地无缘决赛。虽然这个结果令人失望,但18岁的小将张子宇的表现却成为了比赛的一大亮点。她在19分钟的替补时间里,14投7中,砍下17分和9个篮板(其中包括4个前场篮板),正负值 6也位列全队之首。

每当张子宇触球时,几乎都能改变日本队的防守布局。然而,尽管她的表现极为抢眼,中国女篮还是无法逆转局势。这场失利不仅暴露了球队在攻防转换和三分投射方面的短板,更重要的是引发了一个核心问题:在现代篮球日益强调速度与空间的背景下,如何充分发挥张子宇这位“特型中锋”的价值?

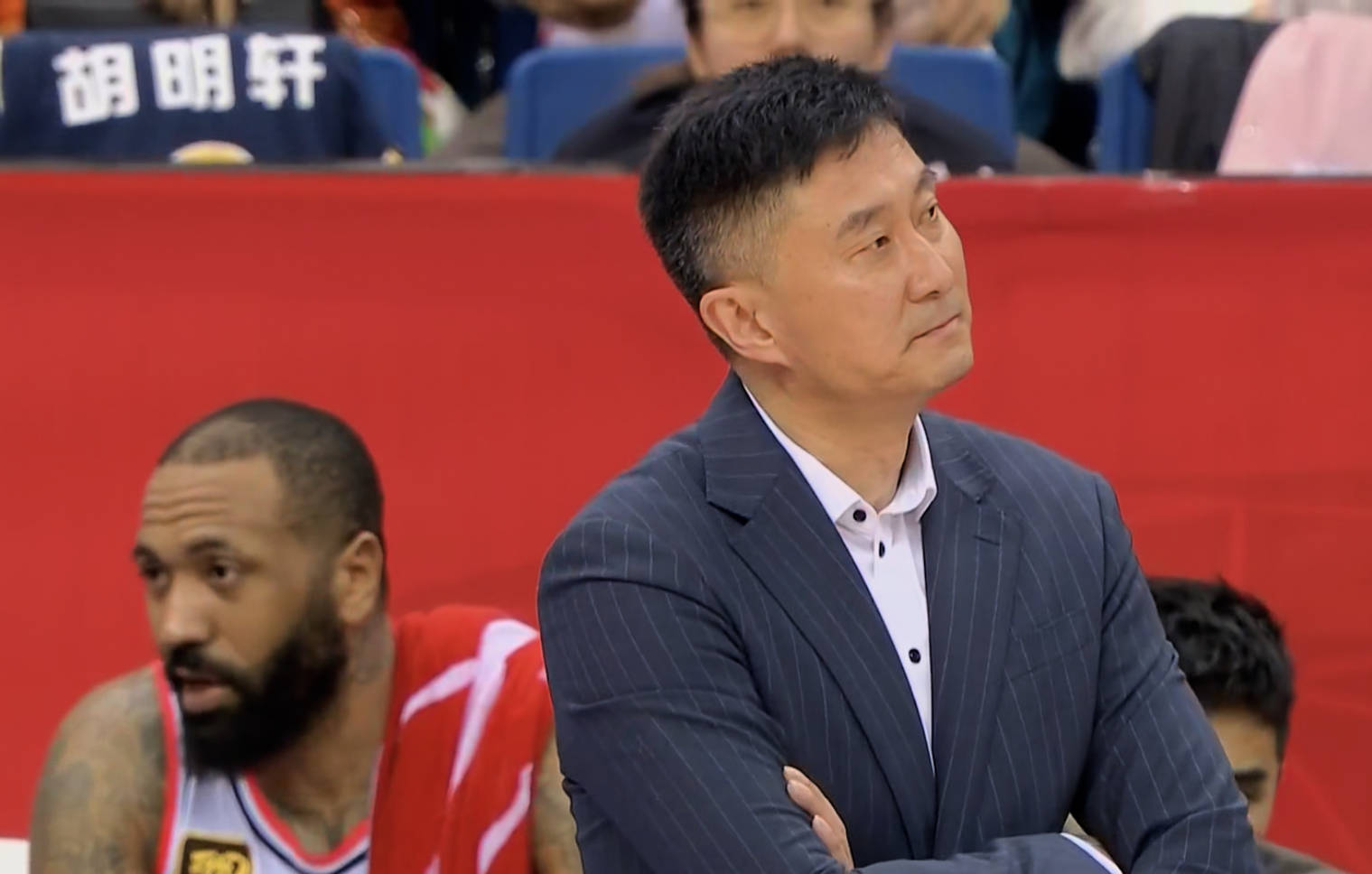

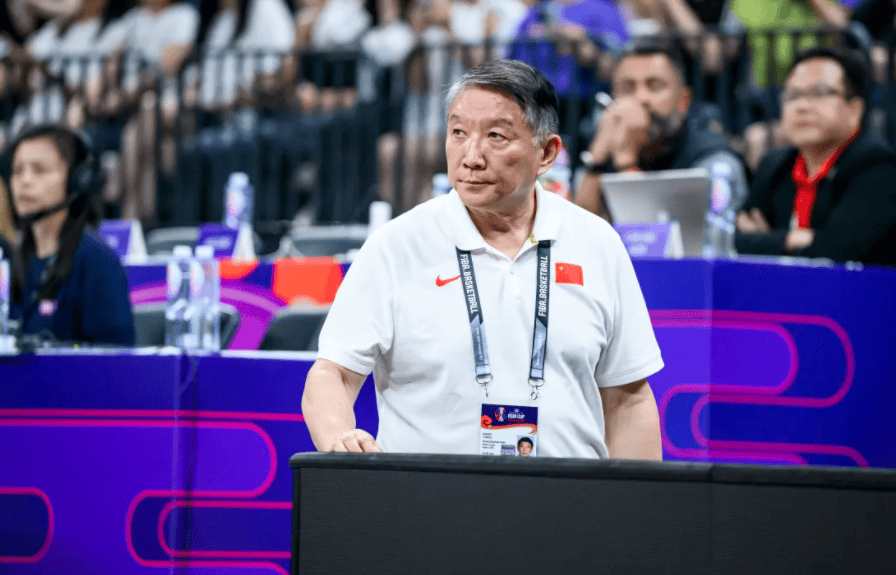

主教练宫鲁鸣在比赛中对张子宇的使用可谓谨慎,19分钟的出场时间被划分为多个短时段,并与不同阵容进行搭配尝试。实战证明,当张子宇在场时,中国女篮在罚球区的得分和篮板防护明显改善。但与此同时,日本队利用快速的攻防节奏、外线投射和抢断反击,迅速拉开了分差。赛后,苏群直接指出了这一矛盾的核心:“现代篮球早已不是穆铁柱、郑海霞时代的高者通吃。”这句话揭示了中国女篮所面临的战术困境。即便拥有2米27的绝对身高优势,如果不能解决防守的灵活性和进攻的空间问题,这种巨人反而可能成为双刃剑。

日本队的战术则十分有针对性。面对张子宇的内线威胁,她们采取了包夹策略迫使她出球,同时利用小个子球员的灵活性来破坏传球路线。全场比赛,中国女篮出现了15次失误,其中多次是在试图向内线传球时发生的。相较之下,日本队的三分球命中率为31投12中,快速反击得分远超中国队,这恰恰体现了现代篮球强调的“小快灵”打法的有效性。张子宇的 6正负值恰如其分地表明,当她在内线时,球队虽有抗衡力,但在调整阵容和攻防转换时的漏洞,使得这份优势最终化为乌有。

张子宇的崭露头角为中国女篮未来十年的建队提供了重要基础,但如何合理运用她的能力,考验着教练组的智慧。仅仅复刻郑海霞时代的“站桩中锋”战术显然行不通,而完全放弃身高优势追求“小个子”打法也不切实际。或许,中国女篮可以借鉴NBA掘金队使用约基奇的方式,在保持张子宇核心地位的同时,增加足够的外线投射和防守选手,使她的策应能力和内线统治力尽可能得到最大化。

输给日本并不是世界末日,然而这场失利宛如一面镜子,反映出中国女篮在转型期的阵痛。张子宇的才华毋庸置疑,但篮球毕竟是一项团队运动。如何在“巨人红利”和现代篮球潮流之间找到最佳平衡,将决定这支球队在巴黎奥运周期能否真正崛起。正如网友们说的那样:“总不能把篮筐调到3米5吧?”这个玩笑背后,实际上是一个亟待解决的战术难题。