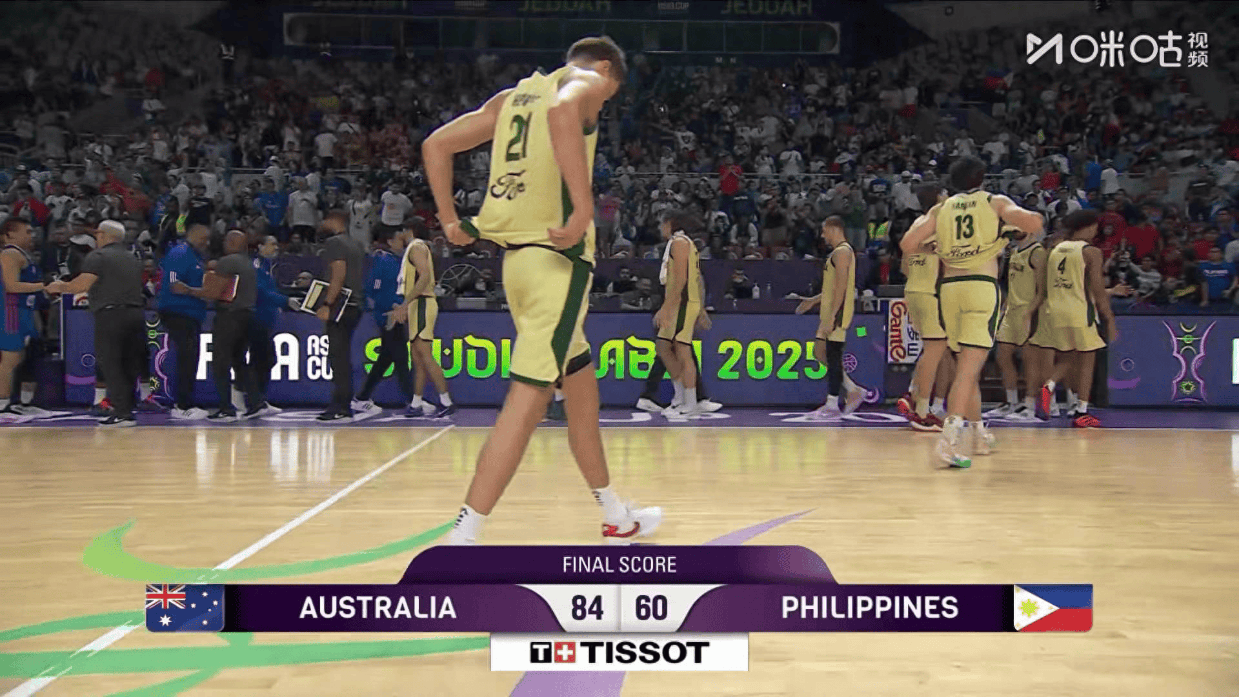

8月14日,澳大利亚男篮在亚洲杯1/4决赛中以84:60大胜菲律宾,豪取赛事16连胜,率先挺进四强。

在亚洲篮坛竞争日益激烈的当下,这场看似悬殊的比分,背后折射出的恰恰是亚洲第一与追赶者之间的鸿沟。

对中国男篮而言,这场球不仅是一堂生动的示范课,更是一面镜子——照见了差距,也指明了方向。

一、防守:从“单点撕扯”到“体系碾压”澳大利亚的防守之所以让菲律宾全场仅得60分,核心在于“体系”二字。

他们几乎每一次换防、夹击、轮转都精准得像钟表齿轮——外线球员用压迫式领防逼停对手节奏。

弱侧内线提前半步协防,锋线球员立刻回位补底角,整套动作在2秒内完成。

菲律宾队第一节就被逼出8次失误,三分线外19投仅4中,彻底熄火。

反观中国男篮,近年来在国际赛场最常见的画面是:单兵防守被一步过,内线被迫补防,底角漏人,对手三分雨下。

数据显示,2023年世界杯中国队场均失分92.5分,三分防守命中率仅37.8%,两项均列24支参赛队后五位。

郭士强在总结亚洲杯小组赛时,也提到“专注力、执行力仍有提高空间”。

差距的根源在于“训练量”和“训练法”的双重落后。

澳大利亚球员平均每年要打60场以上高水平比赛(NBA、NBL、欧联赛事),高强度场景打磨出的协防默契,远非集训队短期拉练可比。

中国篮球想要补上这一课,必须让更多球员走出去,同时在国内建立更精细化的防守数据跟踪系统。

每一次轮转的起始位置、每一次补防的到位时间,都能用数据量化,再用训练强化。

二、进攻:从“打哪算哪”到“空间逻辑”如果说防守决定下限,那么进攻决定上限。

84分里,澳大利亚外线三分球25投12中,命中率48%。

更关键的是,他们的每一次出手都带着清晰的“空间逻辑”——中锋在肘部策应,锋线45度无球掩护,射手借单挡后0.5秒内出手,整套战术一气呵成。

菲律宾不是没有尝试联防,但澳大利亚总能用二次传导或高位策应破解,始终保持“空位半秒钟”原则。

中国男篮的进攻痛点恰恰在于“空间感”缺失。

2023年世界杯,中国队三分命中率仅26.3%,为历史最低。

亚洲杯小组赛虽有43.8%的“虚假繁荣”,但对手强度与澳大利亚不可同日而语。

更致命的是,当外线失准时,中国队往往陷入“胡金秋低位硬凿、赵睿强突分球”的单一模式。

缺少无球跑动、二次掩护、高位策应这些现代篮球的“空间润滑剂”。

要解决这一问题,中国男篮必须完成从“教战术”到“教决策”的转变。

澳大利亚球员从小在青训中就被要求“接球后先抬头看框,再观察协防,最后决定传、突、投”。

那种决策训练让他们能在0.5秒内找到最优解。

中国篮球的基层青训,至今仍有大量“跑完战术就算成功”的僵化教学。

球员会跑挡拆,却不知道何时该拒绝掩护直接突破;会打手递手,却看不懂何时该反跑空切。

只有当训练场开始用“限制时间决策”取代“机械跑位”,中国球员才能在国际赛场上投出像澳大利亚那样自信的三分。

三、学习不是复制,而是找到属于自己的“底层逻辑”澳大利亚的84:60,是身体、技术、战术、理念的全面碾压。

中国男篮要学习,却不能简单复制:

我们没有NBA级别的身体,也没有全年无休的高强度联赛。

但我们可以学他们的“底层逻辑”:用体系弥补个体短板,用空间放大技术特长,用数据驱动训练细节。

正如郭士强所言,“打一场拼一场,希望能走得更远”。

而要走得更远,第一步就是承认差距,第二步是把差距拆解成每一天的训练任务。

亚洲第一已锁定四强,中国男篮的追赶,才刚刚开始。